‘Le cinéma c’est la mort au travail, la mort au présent’

Jean Cocteau

Gaspar Noé (1963) non ha mai cercato di accarezzare temi metafisici. L’unica volta in cui si è lanciato in un’esplorazione della dimensione spirituale all’interno dei suoi film è stata in Enter the void (2009), per via dello spunto ricavato dal Libro tibetano dei morti. In quel film meraviglioso la morte dello spacciatore Oscar (Nathaniel Brown) era raccontata in una soggettiva continua, senza stacchi di montaggio appariscenti e in questo modo si passava attraverso spazi, ricordi, visioni e rinascite senza sforzo alcuno.

Noi volavamo col protagonista o meglio, noi eravamo il protagonista: in balìa delle immagini e del flusso temporale soggetto a costanti variazioni, ci immergevamo nell’esperienza di un ritorno al ‘punto zero’ dell’esistenza, come in un gioco dopo aver raggiunto il game over. Il film mostrava quanto di più bello, energico, ipnotico e toccante Noé avesse nelle sue corde, senza scorie letterarie o infiltrazioni di arti che non fossero il cinema o la musica.

Noé ama provocare e sa quanto si danneggerebbe da solo qualora prendesse sul serio l’idea di accettare una posizione di ‘autore’. Cinefilo fino in fondo, il suo obiettivo principale nella narrazione è giocare col Tempo e con i ‘punti di non ritorno’ nelle vite dei suoi protagonisti, oltre il quale non si può più andare indietro e sfuggire alla distruzione.

Gioca a fare il materialista ma il lato spirituale della sua opera si mostra suo malgrado, tradito dall’intensità del suo trasporto verso la settima arte. Questo avviene anche quando il suo umorismo crudele tenta di spiazzarci con certi temi o sequenze ‘al limite’ cui poi aggiungere una battuta terribile per molti spettatori.

D’altronde ‘gli schemi intellettuali elaborati dagli artisti per l’affermazione della loro poetica, costituiscono spesso, se presi troppo sul serio, un pericoloso schermo alla genuina comprensione dei valori poetici di un’opera d’arte.’ (Dario Durbé, Ingres, Fabbri editore, Milano, 1965)

Una cosa però è certa: ‘il dionisiaco non è un picnic‘ (Camille Paglia) e lui sa benissimo. Potremmo anche dire, non scadendo in esagerazioni, che c’è più Dioniso nei suoi film che nell’intero libro (1976) di Kerényi (1897–1973) dedicato proprio al dio del vino, per la stessa ragione che Marziale sta più in Tupac che in un intero dipartimento di studi classici.

In ogni caso la questione non finisce qui, visto che è d’obbligo ricordare che la sua attrazione verso storie e atmosfere destinate alla distruzione e al vuoto è direttamente collegata con quella fascinazione, dolentissima, per il Tempo. Noé ripete in ogni film, poco importa che faccia passare il messaggio sottotraccia o lo scriva riempendo interi fotogrammi, che il Tempo divora tutto ed è inesorabile.

Chronos/Saturno è sempre affamato e caso vuole che il Tempo (come ricorda giustamente Tarkovskij) sia per eccellenza il solo elemento capace, insieme al Movimento (κίνησις), di definire perfettamente il Cinema e distanziarlo da tutte le altre tecniche espressive. Perdipiù, la sensibilità coltivata grazie al mestiere di regista ha fatto sì che Noé avesse così tanta coscienza del problema tecnico ed umano del Tempo da permettergli di costruire un’ideologia solida quanto semplice: zurvanista laico, è arrivato in questo modo ad una sua metafisica del buco nero, del vortice, del delirio in quanto eclissi ed evaporazione della coscienza.

Questa intima certezza però non lo ha mai fermato dal mostrare empatia, simpatia e pietà verso i suoi protagonisti. L’evidenza della sua capacità per la comprensione umana, finanche per la tenerezza, si mostra limpida e vigorosa in Vortex (2021), presentato a Locarno, San Sebastián, Dublino ed Istanbul.

Il film è la storia di una coppia parigina che porta i nomi dei suoi attori, Dario (Argento) e Françoise (Lebrun). Lei, psichiatra in pensione malata di Alzheimer, perde ogni giorno di più la sua presa sulla realtà; lui, critico con un libro sul rapporto tra cinema e sogni in cantiere, osserva il regredire della moglie ad uno stato infantile senza ricordi.

A stento, infatti, Françoise riesce a riconoscere lo sposo durante una visita del figlio Stéphane (Alex Lutz) e del nipotino; pensa ancora di poter prescrivere delle medicine per via della sua licenza medica ormai scaduta; cercando di far ordine nella scrivania del marito, getta senza saperlo gli appunti per il libro di Dario che assiste inerme alla scena surreale.

Lui, che non è messo bene di cuore, tenta di dar conforto alla moglie, aiutarla quanto possibile senza far sì che il figlio, spacciatore e fallito, riesca a spuntarla con la sua idea di portarli in una casa di riposo. Nel frattempo però cerca di ritrovarsi con l’amante più giovane che vuole chiudere il rapporto, seppur gentilmente.

Quando muore per un infarto, il Dario di Vortex lascia sola la moglie che lo cerca nell’appartamento vuoto e nel condominio come una bambina smarrita. Decidendo di raggiungerlo in una lucidità agli ultimi sprazzi, Françoise butta tutte le sue medicine nello scarico del cesso e se ne va nella calma della sua casa.

Vediamo la sua morte proprio come l’infarto del marito, in diretta, con lei che recita un Padre nostro dopo essersi messa a letto, colta in un primo piano, con il lenzuolo sul volto. Questa immagine, bella come un dipinto, si dissolve indicandoci che Françoise non è più. A seguire, si hanno le immagini del funerale e della sepoltura, del vuoto nel cimitero, delle strade vicino casa loro e infine del loro appartamento progressivamente svuotato, quasi che la vita, insieme alla mobilia, sia succhiata via come l’aria da quegli interni.

Il film si conclude subito dopo con una ripresa di un drone che, arrivato ad un campo lunghissimo sui tetti di Parigi, si ribalta come se stesse rientrando nell’atmosfera, alla maniera di una sostanza aeriforme.

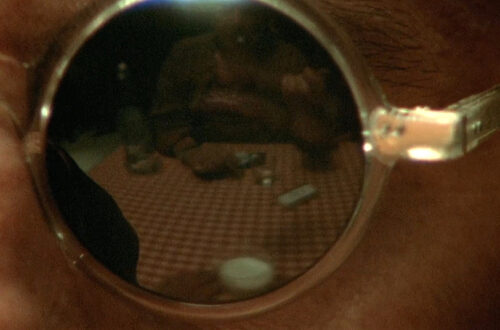

La genialità del film sta nella resa realistica della progressione temporale all’interno delle sintetiche ed esplicative macro-sequenze che lo compongono almeno quanto nel piano figurativo. Vortex, infatti, si struttura fin dall’inizio attorno al concetto di terminalità, già quando Noé ci mostra i protagonisti a letto dopo un breve prologo. Il fotogramma (che ha un rapporto visivo di 2.35/40:1) si divide fino a creare due sezioni rettangolari che richiamano direttamente la divisione del cervello in due emisferi.

Non è un caso che i protagonisti ritornino alla loro rispettiva sezione di partenza al momento della morte: per questo motivo Dario muore lasciandoci in una dissolvenza nella metà sinistra, facendo così da presagio per la morte della moglie nell’altro quadrante dello split screen, mostrata da Noé con un tatto che si staglia nella memoria.

Il regista, che di solito gioca molto sulla sua irreligiosità, arriva per intensità e profondità ad un film profondamente liturgico nella forma e nell’essenza. Dovendo pensare ad un film che abbia trattato, con un approccio simile, la malattia e la morte nella cornice di un rapporto di coppia o famigliare, Amour (2012) di Michael Haneke è stato quello più richiamato dalla maggior parte della stampa, quasi in maniera scontata, pur essendo distante anni luce da Vortex per estetica ed intenti.

I due condividono certamente un elemento essenziale come la rappresentazione esatta del deperimento della vecchiaia ma è altrettanto vero che Haneke abbia realizzato il suo film a partire dallo spunto datogli dal dilemma sull’eutanasia e dalla vicinanza al dolore di una persona cara, come da lui stesso ammesso in interviste vicine all’uscita di Amour.

Si tratta quindi di un film ispirato da un caso estremamente specifico, riadattato però con una sapienza drammaturgica eccelsa che rende la pellicola una grande storia d’amore, concepita per scatenare dubbi e non certezze su un tema delicatissimo, non dimentica della lezione di Sussurri e grida (1972) di Bergman.

Vortex di Noé ricorda piuttosto un altro film, forte quanto misconosciuto, di Maurice Pialat, La gueule ouverte (1974). Tolto il maggiore studio formale nel lavoro di Noé, i due film sono accostabili per via dell’impianto ellittico della narrazione, il loro uso della tecnica realistica nella gestione del profilmico ed il calore trasmesso.

Questi ravvicinamenti stanno a dimostrare che le analogie più forti non siano a volte quelle volute o ricercate direttamente dai registi ma quelle dovute a somiglianze e comunanze nate dalla natura stessa delle opere.

In conclusione, tornando ora a Vortex, bisogna pure lodarne l’uso della steadycam e della camera fissa, così come le luci del direttore della fotografia Benoît Debie e la sapienza di Noé nel dirigere Dario Argento e Françoise Lebrun, attrice del mitico ‘La maman et la putain‘ (1973) di Jean Eustache.

Protagonisti di un film colmo di pietas, i due protagonisti sono memorabili ma è alla Lebrun che va un pensiero particolare per l’esattezza con cui ha ritratto il suo personaggio, di certo riportando a galla ricordi agrodolci per molti spettatori.