‘Ça n’est pas détournée ni par la literature, ni par un art plastique: c’est cinéma, cinéma, cinéma.’

Jeanne Moreau parlando del metodo di Luc Besson durante le riprese di Nikita (1990) in un’intervista con Thierry Ardisson del 14 dicembre 1991.

Questo è uno di quei film da nominare qualora si volesse pensare ad una favola postmoderna: la New York che gli fa ambientazione potrebbe essere un bosco e non sarebbe difficile per noi riassumere la trama di Léon (1994) come il racconto di un orso che protegge una gattina dagli assalti di un lupo.

Potremmo continuare definendolo una storia d’amore tra una mente semplice e geniale con un’altra più complessa ma ingenua, una somma di ossessioni e rimandi che Luc Besson orchestra con quella scioltezza ritmica che gli è propria.

In questo senso, è uno di quei film che fa onore al genere del metacinema, visto che la struttura (intesa come architettura cosciente di citazioni) è perfettamente stabile, piacevole da guardare e non urta l’occhio del novizio con lo sfoggio di titoli amati del cinema classico o moderno.

Léon (Jean Reno) è un sicario solitario come il Delon del film Le Samouraï (1967) di Jean-Pierre Melville (1917-1973) ma non potrebbe essergli più diverso per il carattere: se il primo era un serpente, un uomo lucido ed elegante che cade per essere uscito dalla sua zona d’ombra, Léon è un uomo che vive in casa sua come in una grotta, è un virtuoso dell’omicidio ma è grezzo nella vita e nell’apparenza, beve solo latte e ha una pianta per migliore amico.

Unico suo contatto con “l’altro” è l’inusuale figura paterna di Tony (Danny Aiello) che lo ha aiutato fin dal tempo del suo arrivo in America, tiene i suoi soldi ‘come una banca’ e gli fa da mandante nelle missioni. La scelta di Aiello da parte di Besson è azzeccatissima già per il physique du rolê, la disinvoltura dell’attore in un ruolo minore come in quelli principali e per l’evidente rimando al Sal di Do the right thing (1989) di Spike Lee, giacché entrambi sono proprietari di un ristorante.

Attorno a loro, la Grande Mela vista attraverso le strade afose di Little Italy e del centro: i violini arabeggianti di Eric Serra rendono così bene il calore opprimente di New York, in sintonia con le luci di Thierry Arbogast, da renderla una città africana. Gli esterni, si ricordi, sono stati girati tra giugno e luglio del ‘93 e si sente, proprio come negli interni compressi dal leggero grandangolo.

In questa metropoli dov’è ancora forte il ricordo di Taxi Driver arriva ad un certo punto Mathilda, una Natalie Portman rivelazione agli esordi: creatura pop e street-smart dalla testa ai piedi, che noi conosciamo con un movimento in verticale della macchina parallelo all’inferriata delle scale nel condominio suo e di Léon.

Vediamo oltre le sbarre, richiamo alla difficoltà e all’opprimenza del suo contesto familiare, le sue gambe sporgere in dei leggings decorati con strisce di fumetti, i suoi capelli scuri e corti, il choker nero con il pendente di un sole, il fumo della sigaretta che sta fumando lontana dal padre, inetto e dalla mano pesante.

In casa sua non c’è intimità né affiatamento: il fratellino di quattro anni è la sua sola consolazione. Quanto Besson abbia ottenuto dalla Portman in termini di sfumature, incanalandone l’energia, lo si vede nelle scene della casa e dai primi dialoghi con Jean Reno: gli occhi le si illuminano e rendono bene i primi segni del trasporto di questa bambina di 12 anni verso l’unico adulto che le abbia mai mostrato gentilezza.

Il Léon di Jean Reno non poteva né doveva essere più espressivo: è un uomo dal cuore buono che non tocca né donne né bambini, capace di trasporto ma macerato nell’isolamento, abituato ad uccidere e non ad esprimere sentimenti.

La sua routine non gli ha permesso di crearsi degli affetti perché lo ha rinchiuso in meccanismi e automatismi tali che la loro rottura non possa portare che alla morte: è un monolite che per l’infiltrazione di una goccia (Mathilda) crolla dopo anni di stasi.

Non potremmo parlare dell’ingresso di Mathilda nella sua vita se non come di un’intrusione e questa apertura gli sarà fatale per l’ironia narrativa di Besson, qui assai vicina al senso tragico di Visconti descritto da Deleuze:

‘C’est l’idée, ou plutôt la révélation que quelque chose vient trop tard. Ce quelque chose qui vient trop tard, c’est toujours la révélation sensible et sensuelle d’une unité de la Nature et de l’Homme. (…) la chance de salut, de sortir d’un étouffant passé, mais trop tard.”

Per l’ovvio distacco di età tra i due ed una conoscenza basilare del cinema sappiamo già che non ci sia futuro per loro. Mathilda ha tutta la vita davanti, Léon tutta alle sue spalle: se vogliamo, i due si sono incontrati in una zona mediana che precede l’alba per lei ed il tramonto per lui.

Proprio grazie a questa certezza noi possiamo richiamare un titolo centrale per capire il film: Sundays and Cybèle (1962, in italiano ‘L’uomo senza passato’ e in originale ‘Les dimanches de Ville d’Avray’), film francese premio Oscar come miglior film straniero che raccontava l’amicizia tragica tra Pierre, reduce del Vietnam traumatizzato dalla guerra e la piccola Cybèle. Fondamentale, peraltro, per capire pure l’opera di un francese infinitamente più importante di Besson: Gaspar Noé, specializzato nel racconto di affetti “al limite”.

Quel film raccontava una storia di reciproca comprensione di due introversi, incompresi dall’ambiente e ancor di più fraintesi ma Besson modifica questo assunto in Léon: tra i suoi due protagonisti c’è amore, seppur casto.

Se Mathilda si propone a lui come donna è solo per la sua voglia ingenua di crescere a tutti i costi, per le riviste della sorella che la informano sull’importanza della “prima volta”, per la visione del sesso come naturale approdo dell’amore, per la sua visione in Léon di un idolo e di una figura protettrice.

Non per niente, dopo il massacro della sua famiglia a causa dello psicopatico e drogato ufficiale della DEA Norman Stansfield (un Gary Oldman virtuoso e baroccheggiante), salvata dal sicario, lei si sente confortata e spinta all’emulazione: vuole perfino imparare a ‘fare le pulizie’ per vendicare un giorno il fratellino e provoca Léon con una roulette russa improvvisata che spinge lui a rivelare il suo affetto e noi spettatori a ricordare Il cacciatore di Michael Cimino.

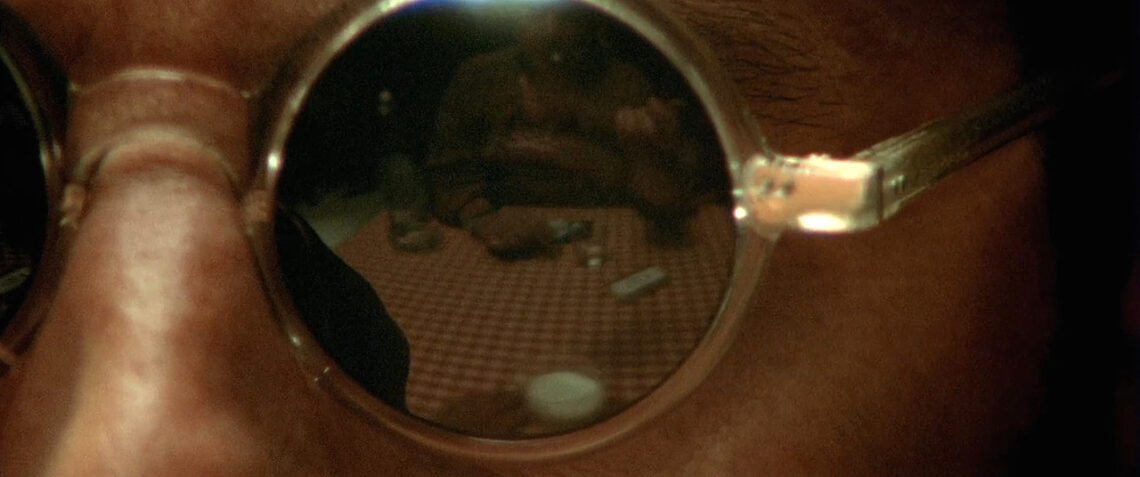

Durante i loro spostamenti d’alloggio e le missioni incaricate al killer, lei si dimostra parte attiva dei colpi e permette a Besson di sfoderare il suo senso della coreografia, dell’eleganza compositiva del fotogramma, del ritmo fluido e musicale del montaggio: si pensi anche solo ai costanti dettagli degli spioncini degli appartamenti delle vittime coperti con gomma da masticare.

Il gusto del regista per l’intermezzo comico ci dà perfino l’occasione per una lezione di mira durante l’esecuzione di uno degli obiettivi di Léon: bellissima è la scena in cui Mathilda spaventa un fabbricante di coca con una pistola piena di paintballs, mentre il suo ‘maestro’ le consiglia di alzare in futuro il secondo colpo per stendere la vittima.

E che dire poi di quando Léon va a salvarla dagli uffici della DEA dando un pugno alla guardia in entrata, per essere poi glorificato dal fotogramma successivo con la tazza che l’ufficiale stava bevendo?

Nikita (1990) poteva anche mostrarci Jean Reno alle prese con fatti di sangue; un ottimo Jean-Hugues Anglade (grande attore francese chiamato da Besson già per Subway nel 1985) qui mostrato in un breve cameo con i capelli lunghi del ruolo di Carlo IX per La regina Margot di Patrice Chéreau; un ruolo di donna forte come quello di Anne Paurillaud: fatto sta che non abbia mai avuto il respiro di Léon.

A conclusione di un film così bizzarro, manierista dal tocco forte e preciso, Besson dà sia prova di lirismo che di forza: il finale, in cui il protagonista crede di aver depistato gli agenti di Stansfield camuffandosi tra di loro, prima di ricevere il colpo dal nemico che l’ha riconosciuto, sembra una riscrittura più gustosa del finale di Carlito’s way di Brian DePalma, di appena un anno prima.

Colpito a morte, avendo davanti la luce come la Mathilda in lacrime che lo implorava di entrare in casa sua, non potrà raggiungere l’esterno. In compenso, ci dona il piacere di vederlo morire da eroe, vendicando la ragazzina che gli ha insegnato a vivere, come dice il Morandini, in un’esplosione che fa piazza pulita di lui e di Stansfield.

Per tutti quelli che hanno tifato per lui fin dall’inizio, quel fuoco di giustizia è una goduria assoluta. Spetta a Mathilda dare onore alla sua memoria, ponendo nel giardino della scuola cui ha fatto ritorno, la piantina di Léon, per farle mettere radici, così come loro avrebbero desiderato per se stessi. Il tutto, con l’accompagnamento di Shape of my heart di Sting.